瑞典哥德堡的簽約現場擠滿了記者,吉利集團用18億美元把沃爾沃汽車整個買了下來。這個中國民營車企收購北歐百年豪車品牌的事,當時被好多人說是"蛇吞象"。現在十五年過去了,吉利不僅把沃爾沃救活了,自己還變成了總資產超過4800億元的大集團,手下有12個汽車牌子,連當年借的120億都變成了超過220億美元的大買賣。

買沃爾沃的那些坎兒

2008年金融危機把福特汽車坑慘了,欠了230億美元的外債,只能把手里值錢的東西都賣掉。沃爾沃這時候已經連著虧了三年,價格從1999年福特買它時候的64.5億美元跌到了不到20億。吉利那時候其實也不咋樣,一年才賣不到30萬輛車,賺的錢也只有11.8億元,可李書福就是看準了這個機會。

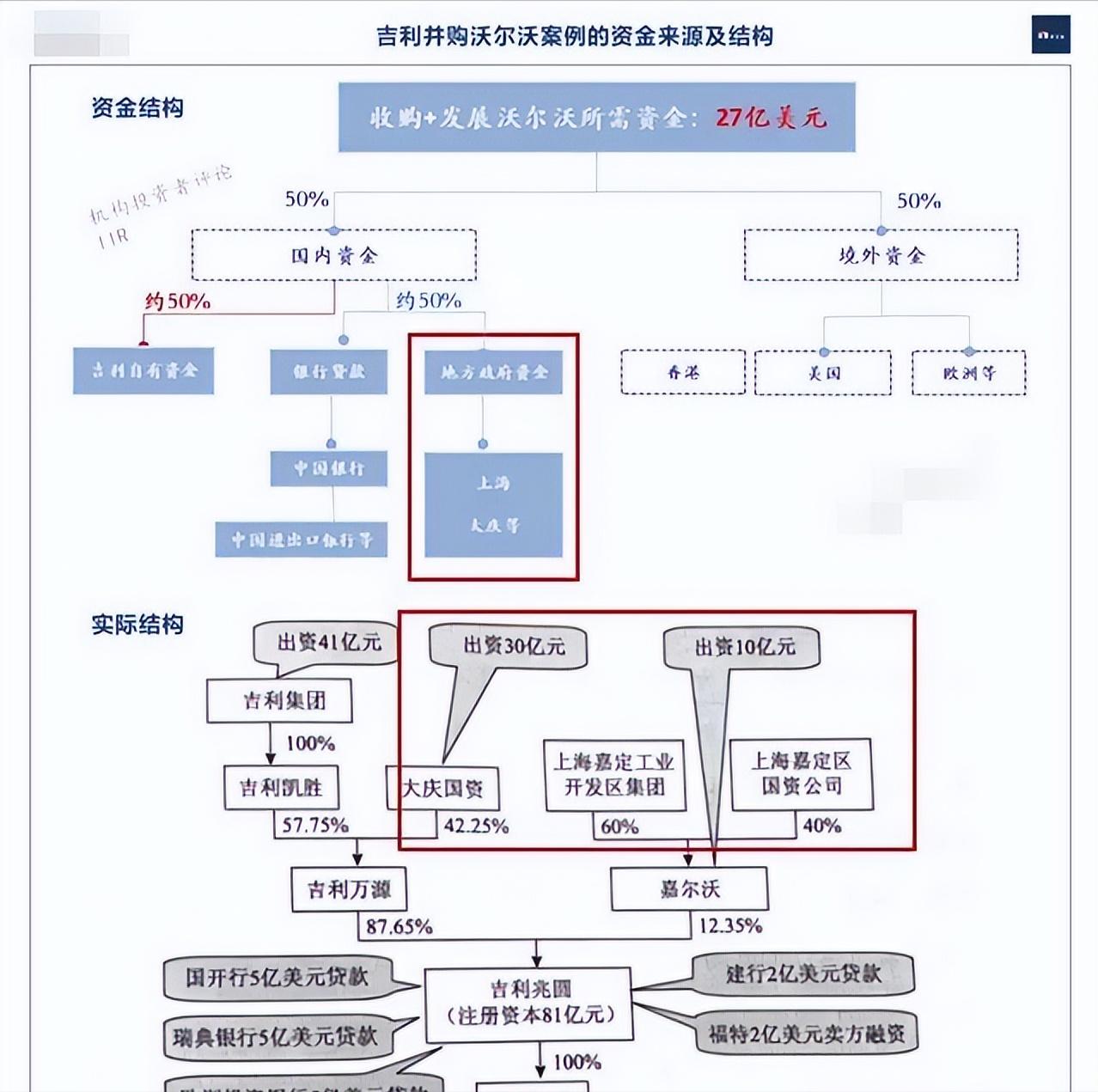

最頭疼的就是錢的問題。吉利自己得湊81個億,這相當于他們2009年全年收入的57.8%。最后是大慶市給了30億,上海嘉定區給了10億,成都政府幫忙擔保貸了30億,再加上建設銀行浙江分行給的2億美元,這才湊夠數。聽說當時吉利還找過國內大基金和銀行要錢,結果沒人搭理,逼得李書福只能找地方政府幫忙,答應把沃爾沃的工廠建在人家地頭上。

文化差異也是個麻煩事。瑞典工會那會兒特別怕中國人接手后會裁員或者搬工廠,還給中國總工會寫信抗議。李書福趕緊飛過去跟工會代表保證"絕對不裁員不搬廠",還把人請到杭州看吉利的生產線。這么一來二去,工會才沒再鬧騰。

技術怎么搞到手

買下來之后的前五年,吉利基本沒怎么管沃爾沃,讓瑞典人自己說了算。董事會13個座位吉利只占3個,研發什么的都照舊。這么"放羊"的結果是2013年沃爾沃就開始賺錢了,全球銷量漲了6.1%。

真正的變化是從一起搞技術開始的。兩家公司合伙開發的CMA平臺,搞出了領克01、極星2這些賣得好的車子。吉利杭州的研究院和沃爾沃瑞典的研發中心還搞工程師交換,把瑞典的安全標準和中國的省錢本事結合起來。2017年的博瑞用了沃爾沃的Drive-E發動機后,碰撞測試成績直接沖到國產車第一。

電動車這塊更厲害。2021年沃爾沃弄出來的SPA2純電平臺,里面的800V高壓系統、碳化硅電控這些好東西都被吉利學過去了。靠著這些技術,吉利的新能源車銷量從2018年的6.8萬輛猛增到2024年的68萬輛,每年漲58%。

錢是怎么翻著跟頭漲

剛買沃爾沃的時候吉利欠了一屁股債,資產負債率都73%了。結果2021年沃爾沃在瑞典上市那天,市值直接沖到220億美元,比買的時候貴了12倍多。更厲害的是那些技術也值錢,CMA平臺估了27億美元,極氪001上市那會兒市值比蔚來還高。

借著沃爾沃在歐洲的銷售網,領克三年進了26個國家,2024年在國外賣了10萬多輛。在東南亞那邊,吉利用沃爾沃的渠道把寶騰X70賣到東盟市場,馬來西亞的份額從2017年的12.3%漲到了2024年的21.7%。

事情總有兩面

不過也不是啥都順當。沃爾沃國產拖了三年才批下來,錯過了中國豪車市場最好的時候。2024年ES90電動車因為設計問題被消費者嫌棄,說明瑞典人還是不太懂中國人的口味。現在沃爾沃夾在BBA和特斯拉中間,貴的賣不動,便宜的又打不過新勢力。

不過李書福早就想得更遠了。靠著沃爾沃這個跳板,吉利現在不光造車,還買了戴姆勒9.7%的股份搞商用車,收了太力飛行汽車玩低空經濟,路特斯上市弄高端跑車。十五年前那場豪賭,早就變成中國車企往外闖的大招牌了。

背后的門道

有報告說中國車企買外國技術成功率不到18%,但吉利搞了個三步走:先各干各的,再一起搞研發,最后把好技術拿回來自己用。這么慢慢來的法子,既沒鬧矛盾又賺到了錢。

供應鏈管理上也學精了。張家口的發動機廠國產化后,把沃爾沃2.0T發動機成本砍了23%;寧波的CMA平臺工廠用靈活生產線,開發費比歐洲同行省了41%。這種"中國速度+歐洲質量"的路子,給后來想買外國公司的打了個樣。

數據顯示,沃爾沃2024年賣了78.2萬輛車,中國市場占了快三分之一,利潤率8.6%都是新高。吉利自己2024年賺了168億,里頭四成是沃爾沃貢獻的。中汽協說吉利在15-30萬價位的車,市場份額從2010年的3.2%漲到了2024年的18.7%。