近年來,全球汽車行業正經歷一場深刻變革。隨著電動汽車逐步成為未來行業發展的主旋律,各國圍繞技術、資源與市場展開了激烈博弈。而在這場競爭中,歐盟正面臨前所未有的壓力。

據《路透社》報道,其獲取的一份歐盟委員會提案草案顯示,2025年3月5日即將發布的《汽車行業行動計劃》將祭出組合拳:強制提升電動汽車電池本土化比例、加速公司車隊電動化、豁免零排放重卡道路費用,并探索購車補貼新模式。

歐盟新能源產業的兩難之境

歐盟的汽車行業長期在全球市場占據重要地位,以燃油車時代的豐厚積淀享受了數十年的技術紅利。然而,全球向新能源轉型的浪潮讓舊有體系失去優勢,而歐盟本身的新能源布局卻相對滯后。

歐盟的問題在于“掉隊”的不僅是市場,還有技術。

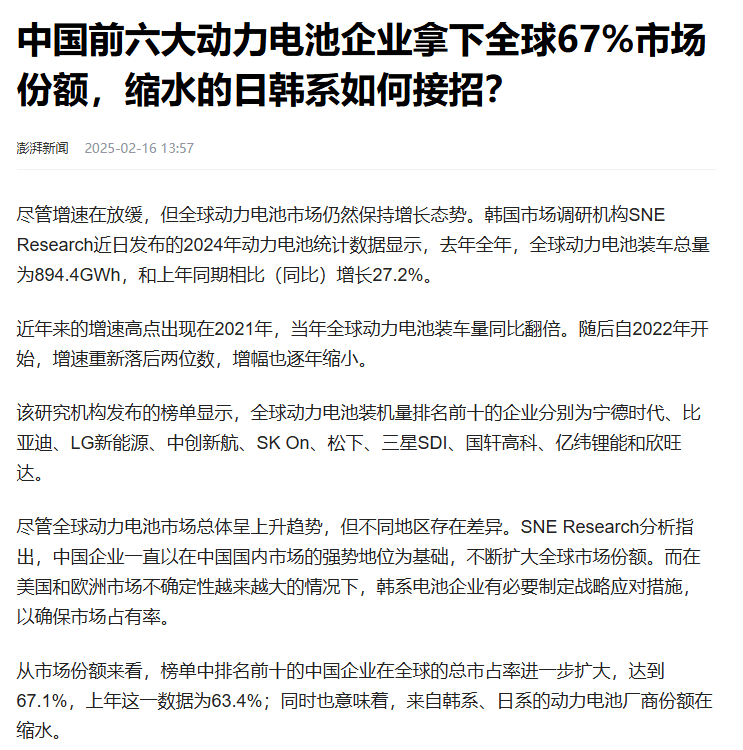

當前,電動汽車的競爭重點集中在動力電池領域,而中國企業(如寧德時代、比亞迪等)已經形成強大的技術壁壘。從動力密度到成本控制,中國電池技術優勢明顯,而歐盟企業在這一領域已經失去了先發優勢。

據統計,2022年全球動力電池市場中,中國企業的市場份額超過60%,而歐洲企業的占比不到10%。對于歐盟而言,想要在技術上實現彎道超車,需要的不僅是巨額資金投入,還需要產業鏈上下游的全面配合,這是一個漫長且艱難的過程。

中國技術與資源優勢:歐盟的“繞不過去的坎”

面對逐步被拉大的差距,有消息稱歐盟可能會采取立法和關稅等經濟手段,試圖迫使中國電池生產商轉讓技術。然而,這種策略的可行性顯然存疑。中國已經多次表態,不會輕易放開電動車核心技術的輸出。

此外,中國不僅在技術層面占據主導,還在供應鏈控制上握有絕對話語權。

以動力電池的關鍵原材料為例,中國在全球鋰、鈷、稀土、石墨等資源領域遙遙領先。如果中國限制這些關鍵材料的出口,將直接影響歐盟的新能源發展計劃。

對歐盟而言,即便能在市場規則上與中國抗衡,也無法無視現實資源優勢帶來的制約性。因此,歐盟“逼迫技術轉讓”的設想更多是一種戰略層面的壓力試探,而實際操作的空間極為有限。

印度市場:歐盟的另一場機會與挑戰

除了技術壓制,歐盟希望通過開拓新市場為傳統車企提供喘息空間,而印度成為一個關鍵目標。印度是全球第三大汽車市場,僅次于中國與美國。

據預計,印度汽車市場在未來五年仍將保持高速增長態勢。然而,印度市場的復雜性同樣讓歐盟車企不敢掉以輕心。

當前,歐盟車企在印度的銷量占比極低,其主要原因是印度政府對進口汽車實施了高額關稅,稅率甚至超過100%。歐盟一直希望通過降低關稅來打開印度市場,這也是歐盟委員會主席近期訪問印度的重要議題。

然而,印度是否愿意敞開市場仍是未知數。作為一個極度強調本土化保護的經濟體,印度政府在汽車領域長期保護本土車企,如塔塔、馬恒達等。降低關稅可能會讓本土制造商喪失價格優勢,這與印度“印度制造”戰略背道而馳。

盡管印度市場潛力巨大,但價格敏感型消費市場對歐洲車企來說同樣是個挑戰。歐洲車企以高端車型和高價格見長,但印度消費者更傾向于中低端經濟車型。即便對進口車關稅有所降低,歐洲車企如何通過本地化生產或調整車型以適應印度消費者的需求,也將成為其面臨的現實考題。

中歐印博弈:世界新能源格局的縮影

圍繞電動車技術、供應鏈以及市場的多方博弈,不僅反映了歐盟在新能源浪潮下的焦慮,更是一幅全球經濟地緣權力變遷的縮影。

中國憑借資源與技術優勢,在全球新能源領域占據壓倒性地位;印度則試圖在保護本土市場和吸引外資之間尋求平衡;歐盟則在市場份額丟失與政策轉型的矛盾中尋找突破口。這場復雜的博弈不僅關乎汽車行業的競爭,也關系到未來全球經濟版圖的重塑。

試圖迫使中國進行技術轉讓,要求印度參與市場開放,歐盟的這些策略看似大膽,實則內外受限。在中、印兩大經濟體以不同方式"守護自己的利益"時,歐盟的新能源突圍之路注定是一場充滿挑戰的旅程。無論最終結果如何,全球在新能源領域的競爭格局已然發生深刻變化,而這一未來趨勢或將持續改變全球經濟的力量平衡。